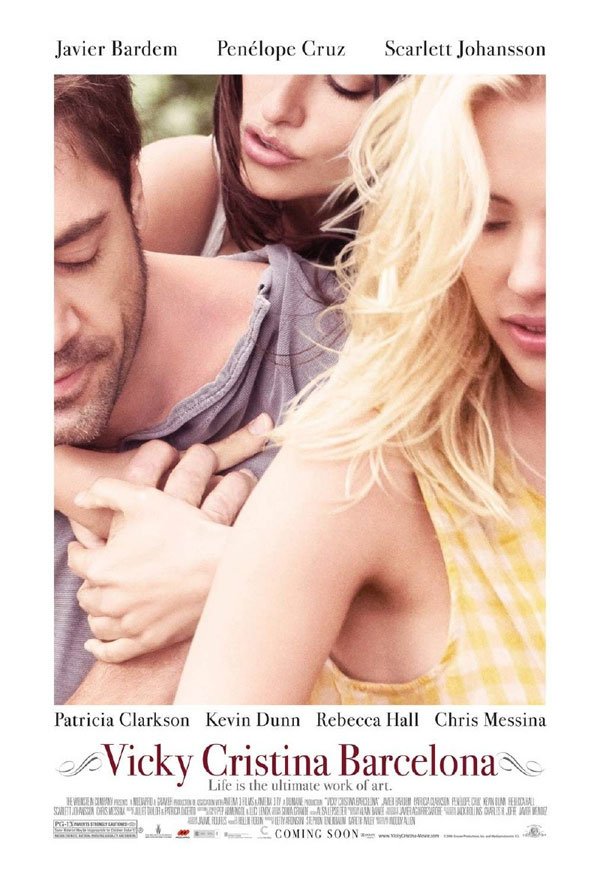

Vicky Cristina Barcelona

Woody Allen

Barcelone n’est plus la ville du seul Almodovar. Tel pourrait être le premier enseignement, étonné et jubilatoire, du dernier film de Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona. Critique du père Denis Dupont-Fauville.

Le cinéaste de New York (et plus récemment de Londres) s’y montre un conteur au regard imprégné de soleil. Son univers révèle son universalité : à ceux qui l’auraient cru emprisonné dans un monologue de psychanalyse, il démontre sur un mode littéralement bilingue combien ses thèmes se déclinent, avec une infinité de nuances, dans les décors les plus divers et les situations les plus inattendues. Armée d’une délicatesse toute classique et d’une virtuosité confondante, sa caméra scrute avec brio des êtres ouverts à toutes les rencontres et toujours en recherche d’eux-mêmes, des mondes qui révèlent leur densité au-delà des clichés et de la surface des choses.

Il y a notamment, dans ce film, le bonheur d’un rhétoricien au sommet de son art, capable de détourner les codes comme de faire converger les symboles. Tout en visitant Barcelone dans une série de vues de cartes postales, le spectateur peut se retrouver face à une fontaine du parc Güell aux allures de dragon chinois crachant de l’eau entre deux amoureux, ou découvrir un vieillard aux allures de vieux sage s’enthousiasmant pour les formes de sa belle-fille, sans parler de l’euphorie introduite par la composition de Penelope Cruz en artiste narcissique et déjantée ou du rire provoqué par les coups de théâtre "ratés" par lesquels le réalisateur résout les situations de tension les plus extrêmes . Certaines séquences confinent à la perfection formelle : ainsi du plan serré sur les visages de Juan Antonio et Cristina pendant leur étreinte, d’une extraordinaire puissance d’évocation, ou de la "nature morte" toute classique du réchaud sur lequel une casserole déborde et qui, à mesure que le cadre s’élargit, se révèle surplomber les ébats des deux amants.

Pour autant, plus que le bonheur d’une technique parfaitement maîtrisée et d’un art de la narration qui se joue de tous les rebondissements factices ou réels, c’est un sentiment de désespérance qui peut envahir le spectateur à l’issue du film. Que penser de ces deux femmes qui, après avoir fait l’expérience de tant de réalités diverses, se retrouvent comme sans recours, renvoyées à elles-mêmes et à un destin qui semble avoir été toujours écrit d’avance ? Aucune fantaisie ne peut-elle donc délivrer de l’inéluctable, aucune personnalité ne peut-elle échapper aux écueils vers lesquels les autres la poussent ?

Deux destins possibles, deux amies, un homme ou un autre homme, un continent ou l’autre, la passion ou la raison… tout le film fait semblant d’être pris dans des alternatives binaires. En réalité, ces choix impossibles (ou ces faux choix) se situent à l’intérieur de triangles. Triangle des trois femmes, où Vicky et Cristina ne remplacent que partiellement Maria Elena ; triangle amoureux, à l’intérieur duquel évoluent un temps Cristina, Juan Antonio et Maria Elena ; triangle conventionnel, quand Vicky doit choisir entre Juan Antonio et Doug ; triangle en miroir, lorsque Judy, la femme mariée classique, révèle elle aussi son désir d’un amant ; dès l’abord triangle primordial, alors que la voix off du narrateur expose le contraste entre les deux amies aux destins apparemment parallèles. Toujours chercher le troisième terme. Aucune alternative ne peut se résoudre car aucune ne suffit à épuiser le réel. Ces triangles ne cessent d’ailleurs d’imprégner aussi l’univers visuel du récit, comme avec l’architecture complexe de Gaudi.

Il serait cependant illusoire de concevoir ces équilibres comme une somme complexe de caractères à doser plus ou moins subtilement pour obtenir le dosage global de l’œuvre. Ce piège est précisément celui dans lequel tombent Maria Elena et Juan Antonio, lorsqu’ils expliquent à Cristina qu’elle est comme le ton manquant qui permet à leurs couleurs respectives de coexister en harmonie. La suite de l’histoire montre l’illusion de ce montage, dans la mesure même où nul n’est réductible à une caractéristique « stable » : de chacun peut sortir, au moment qu’il voudra, la parole qui le construit, l’oppose, voire le libère.

Le troisième terme, donc, ne peut permettre à l’histoire de progresser que s’il est autre que les deux premiers. Le génie de Maria Elena, autour duquel s’articule tout le jeu amoureux de Juan Antonio, consiste précisément en ce qu’elle n’est pas comme les autres –et l’accepte : en ce sens, son nom ne peut faire nombre avec celui des deux autres héroïnes, comme en témoigne le titre du film. Il est frappant aussi qu’ici, contrairement à tant d’autres films de Woody Allen , il n’y ait aucun trio de frères ou de sœurs, où chacun serait sur le même rang que les deux autres.

A cet égard, le destin croisé de Vicky et Cristina fournit une indication supplémentaire. Chacune des deux, nous l’avons noté, se retrouve à l’arrivée dans la position que la situation de départ laissait prévoir, comme si rien ne s’était passé. Qu’a-t-il manqué au réel pour lui permettre d’infléchir le cours de leur existence ? Le personnage de Cristina, parfaitement amoral, est regardé tout du long avec une sympathie qui ne se dément pas : elle est en effet celle qui ose suivre son impulsion sans chercher à comprendre, celle qui ose prendre le manche à balai de l’avion sans même savoir bien conduire. Seul son manque de talent, voire d’humanité, fait qu’elle ne peut s’épanouir autant qu’elle le voudrait : elle agit quand elle le doit, mais elle ne peut s’attacher durablement. A l’inverse Vicky semble d’une intelligence et d’une capacité beaucoup plus grandes : capable de se remettre en question, de chercher la vérité, de scruter l’identité de l’autre . Pourtant, malgré la fascination qu’elle exerce y compris sur le héros, nous sentons le réalisateur nettement plus sévère envers elle qu’envers son amie. Elle n’est pas sans rappeler le personnage de Renata dans Intérieurs, ce personnage que Woody Allen a explicitement décrit comme une « égoïste que son talent n’excuse pas » : capacités semblables, attitudes analogues, issues parallèles. Or, l’effet de miroir avec son amie permet d’inverser la proposition : alors que son humanité talentueuse est capable de nourrir et de développer une relation, elle s’y refuse, par respect des conventions mais surtout parce qu’elle ne consent pas à écouter son cœur.

Une voix, donc, cherche à se faire entendre, et seul l’engagement dans une parole peut permettre de féconder l’alternative entre la fixation sur soi ou l’arbitraire des choix. Dès le début, il est indiqué au spectateur que seule la voix (masculine) du narrateur omniscient peut faire le lien entre les deux amies et permettre à l’histoire d’avancer sans se perdre. De même, l’injonction réitérée « Speak English » de Juan Antonio, qu’il contredit lui-même en parlant en espagnol quand il perd la maîtrise de la situation, montre que le langage ne peut se réduire à ce que nous en décidons ou à l’usage que nous croyons en connaître. Là encore, ce qui se dit dans l’absence de contrôle permet de faire advenir la personnalité que chacun des interlocuteurs du dialogue refuse de voir. Ici se noue le tragique du destin de Vicky : en exigeant de comprendre avant de vivre, en voulant contrôler les termes du choix avant de se risquer à l’expérimenter, elle se condamne à la finitude de son propre égoïsme .

Quelle voix peut nous arracher à notre enfermement, comment acceptons-nous de l’entendre ? Deux indices sont peut-être, ici, donnés par les images. D’abord, cette parole doit venir d’au-delà de nos prises et de nos prévisions. Ensuite, cette parole n’est pas toujours verbale, mais peut se confondre avec une contemplation, un regard. Deux plans en témoignent : celui des regards échangés lors de l’écoute du guitariste (ce que Juan Antonio explicitera lui-même !) ; celui surtout, phénoménal dans sa simplicité, de Vicky qui se retourne lors de la réception où Juan Antonio la retrouve et l’appelle d’un « Hello ! ». Le temps alors se fige, et l’expression d’extase de Vicky se porte en-dehors du champ, alors même que le troisième personnage, en l’occurrence la caméra, la contemple et s’en réjouit. C’est l’ultime chance qui lui est offerte, mais cette expression ne reparaîtra plus.

Finalement, le consentement auquel chacun est librement appelé doit rejoindre cette parole capable de nous interpeller par surprise en suscitant notre beauté. A cet égard, il est significatif que l’unique scène de mariage du film soit muette. Si riches que soient les personnages, ils sont incapables de se réapproprier les conventions qui devraient faire de leur parole le lien fondateur capable de les épanouir de façon nouvelle. Non que Woody Allen plaide ici pour une préparation au mariage classique ! Mais tout se passe ici comme si les choix de notre humanité, pour ne pas se réduire à des mots justes capables d’habiller les apparences , devaient enfin correspondre à une parole autre, imprononçable, celle qui nous sollicite pour nous renouveler jusqu’en notre chair.

Le conte a-t-il alors une moralité ? Si nous sommes fixés sur le sort des deux Américaines, rien n’est dit ultimement des deux héros espagnols, Juan Antonio et Maria Elena. Pour eux, c’est-à-dire pour « Barcelona » , la voix du narrateur n’a pas dit son dernier mot.

P. Denis DUPONT-FAUVILLE +

16 octobre 2008