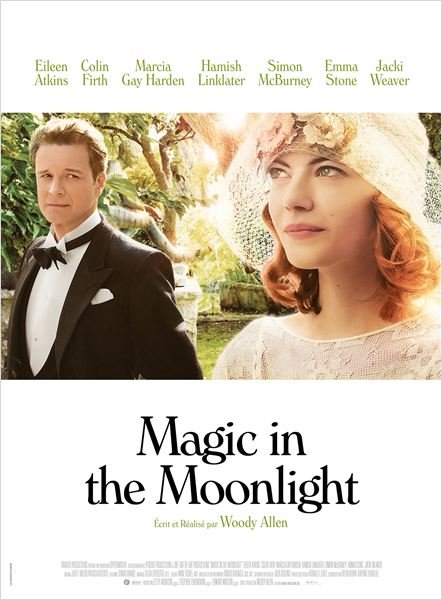

Magic in the Moonlight

Woody Allen

Woody Allen, 2014. Critique du père Denis Dupont-Fauville.

Dans les années 20, Stanley Crawford éblouit les foules par sa magie, sous le pseudonyme du Chinois Wei Ling Soo ; habitué à ce que tout ce qui semble surnaturel soit le simple effet de trucs rationnellement agencés, cette star se double d’un sceptique, méprisant les admirateurs qu’il a dupés et se murant dans une vision scientiste et cynique du monde. Lorsqu’un ami lui demande de l’aider à démasquer une prétendue medium qui vit aux crochets de millionnaires américains, il l’accompagne donc avec jubilation, d’autant que cela lui permettra de jouir quelques jours de la Provence en échappant aux affres d’un voyage supplémentaire.

Las ! La jeune Sophie se révèle étonnamment douée, capable même de le percer à jour. Plus encore : il y a en elle un charme qu’il ne s’explique pas. Qui sera la dupe de qui ? Où se niche la vérité ? Et comment, dès lors, le monde tourne-t-il ?

On le voit, Woody Allen compose une nouvelle variation sur des thèmes qu’il maîtrise comme personne : la magie, le cynisme et la séduction, les triangles amicaux et amoureux, la traversée des apparences. Mais le résultat auquel il aboutit, sans rien céder en lucidité et en réalisme aux opus précédents, possède une fraîcheur revigorante et un optimisme inattendu.

Cette délicieuse fable aux allures de marivaudage présente en réalité toutes les caractéristiques d’une épure. Rarement la charge du réalisateur contre les illusions du monde matériel aura été aussi drastique : ce ne sont pas tant les artifices de la scène qui nous trompent que l’argent, les prétendues certitudes de la science, les illusions de la jeunesse et du confort, les paravents de la morale et le refus de se remettre en cause. En un sens, notre univers laissé aux certitudes de la pure raison, de l’argent et du succès court à sa perte : rien en lui qui nous dépasse et puisse encore nous étonner ou nous ravir.

Un seul remède alors peut le ré-enchanter ; une magie qui excède toute prestidigitation, un charme dont nous ne maîtriserons jamais les tours, l’alchimie qui fait de nous ses jouets en nous révélant à nous-mêmes… et que nous nommons l’amour. En compagnie de l’être aimé la vie devient savoureuse, les parfums enivrants, les apparences secondaires, le monde digne de notre sollicitude et de notre émerveillement. Il fallait sans doute un cinéaste de près de quatre-vingts ans pour oser énoncer avec une telle allégresse un message si fondamental. Comme toujours chez Woody Allen, l’apparente légèreté sert de prétexte à des interrogations proprement métaphysiques : les éclats de rire n’éludent pas les interrogations les plus profondes, la gaieté ne fait jamais fi de la subtilité. Contentons-nous de l’illustrer par quelques exemples.

Sur le fond, les éléments se bousculent et se répondent. La simple analyse de l’amour pourrait donner lieu à de longs commentaires, lorsque celui-ci, entre les certitudes cyniques d’un misanthrope échaudé et l’ignorance narcissique d’un adolescent attardé, doit se frayer un chemin à travers la (les) figure(s) féminine(s) [1] pour, de surprise en rendez-vous, d’acceptation en refus, parvenir au fragile équilibre où chacun se reconnaîtra en vérité indigne tant de l’admiration de l’autre que du cadeau qui lui est fait de pouvoir admirer cet autre. Car le vrai amour ne peut se vivre avant d’avoir traversé bien des discours et surmonté plusieurs illusions ; caractéristique à cet égard le fait qu’avant le « magique » happy end final [2], chacun des deux héros aura dû demander pardon à l’autre.

Morale inaccessible à nos contemporains, coupée des réalités du monde ? Non pas, car dans ces décors si artificiels et ces comportements révolus, ce sont, au-delà et autour des seules conjectures sur l’amour, des expériences primordiales qui nous sont données à contempler : l’insatisfaction devant les plaisirs de l’opulence, l’état de sidération devant la rencontre de la personne aimée, la stupéfaction devant la découverte que la vie vaut la peine d’être vécue dans ses moindres détails, l’épreuve de la séparation et du deuil, de l’accident et de la maladie, de l’angoisse et de la foi (ou de l’absence de foi). Surtout, la perception intime, ressentie par chaque spectateur, que le sens global du cosmos et de nos existences n’est pas sans rapport avec les aléas de nos rencontres contingentes : tant que je n’aime pas les évidences ne débouchent sur rien, mais l’amour transforme toutes les évidences en surprises. Et même si le fait que je sois capable d’aimer n’a rien d’une évidence, ce hasard improbable est seul capable de me donner une certitude d’une vraie profondeur, seul à même de me faire éprouver que le monde a un sens.

Pour rendre tout cela de façon cohérente et « simple », il faut une caméra d’une infinie délicatesse, c’est-à-dire un objectif qui se fasse oublier. Combien de fois des plans apparemment immobiles obéissent-ils en réalité à de légers pivotements, à des travellings imperceptibles, combien de fois aussi les personnages sont-ils vus en surplomb ou en contre-plongée, avec une science très exacte de ce qui se joue dans la scène correspondante ! Les arrivées des voitures, par la droite ou par la gauche, en montant ou non, accompagnées ou non, forment une éblouissante variation qui pourrait être méditée par bien des metteurs en scène. Et les plans si soigneusement travaillés ou la caméra alterne déplacements latéraux et reculs (ou avancées) à la manière de champs et contrechamps nous en disent bien plus sur la psychologie des personnages que les discours pourtant si intelligents qu’ils énoncent. Sans oublier les (auto) citations et même, comme souvent chez Allen, les allusions bibliques : la vue d’une fontaine jaillissante qui ouvre la décisive déclaration finale fait ainsi comprendre au spectateur averti, non seulement que s’ouvre ici la possibilité d’une alliance, mais aussi que l’apparent échec du dialogue qui suit n’est que l’ultime péripétie avant l’acceptation d’une fécondité que les protagonistes expérimentent désormais comme offerte…

Parmi d’autres, deux scènes peuvent éclairer concrètement les principes que nous venons d’énoncer. D’abord celle de la prière, lorsque l’athée Stanley se transforme en agnostique suppliant sous le coup de l’émotion que lui procure l’accident de sa tante favorite. Tous les motifs de « ne pas y croire » sont rappelés, mais la possibilité d’une correspondance entre l’existence de Dieu et le désir du héros est exaltée avec une telle force que la salle elle-même entre dans une tension perceptible… d’autant plus que la caméra elle-même occupe alors (avec nous) la position de Dieu ! Certes, le personnage se ravise vite, rassurant les étourdis, mais la trace de ce stupéfiant monologue demeurera, rappelée incidemment par d’autres protagonistes. De même, la scène nocturne de l’observatoire, si classique en apparence, est celle du renversement des évidences, où l’homme dormira tandis que Sophie veille, où le temps côte à côte est un enlacement, où la pluie tout à coup laisse place aux étoiles… et où le film lui-même, longue exaltation du soleil et de la lumière de la Provence, ira en définitive chercher son titre.

Il faudrait commenter bien d’autres éléments, comme le plaisir évident que prennent les deux acteurs principaux, Colin Firth et Emma Stone, à se donner la réplique, à l’image des grands duos de la période classique d’Hollywood, auquel répond le plaisir manifeste que prend Woody Allen à les filmer. Si, selon le mot de François Truffaut, « un film est vraiment bon quand vous pouvez voir, derrière les images, le plaisir qu’a eu son réalisateur à le tourner », nous voici en présence d’un excellent film.

Durant la scène de l’observatoire que nous venons d’évoquer, Stanley confie : « quand j’étais petit, j’étais impressionné par la grandeur de l’univers, mais depuis j’ai beaucoup grandi ». Au-delà des rires que cette candeur provoque, la fin de l’histoire permet de compléter : « … et je suis plus impressionné encore ». Impressionné, comme les spectateurs, que des thèmes si convenus et des sentiments si banals puissent réellement nous dire quelque chose de la magie du monde. Impressionnés que la vraie grandeur réside dans l’humilité face au mystère de notre propre existence. Si l’amour est seul à remédier au désenchantement de l’existence, l’artiste seul nous permet d’entrer dans la contemplation de cet émerveillement. Avec Magic in the Moonlight, Woody Allen n’a sans doute pas voulu faire un film testamentaire, mais il nous transmet de quoi nourrir nos vies, en un don qui est le secret des grands cinéastes.

Denis DUPONT-FAUVILLE

1er novembre 2014

[1] Un long développement serait nécessaire autour du personnage de la tante Vanessa (Eileen Atkins), sorte de figure maternelle purement désintéressée, qui permettra à l’histoire d’aboutir dans la mesure où, après avoir accepté sa solitude irréductible, elle sortira les protagonistes de leur velléités hédonistes et narcissiques en étant de nouveau frappée par la souffrance, sans cesser pourtant d’accompagner Stanley de sa prévenance bienveillante : durant leur ultime et brillant dialogue, c’est elle qui battra les cartes…

[2] Qui n’est pas sans rappeler, par son aspect « magie au-delà de la science magique », le dénouement du Sortilège du scorpion de jade.